作为油罐艺术中心开幕的一部分,阿根廷艺术家阿德里安·维拉·罗哈斯(Adrián Villar Rojas)在中国的首次美术馆个展——“有时候你会想,在一个相互连接的宇宙中,谁在梦到谁?”。此次讲座是上海民生现代美术馆策展人孙啟栋—作为和阿德里安的多年好友—对艺术家创作思路发展和转变的阐述。孙啟栋表示在现场看到艺术家的作品一共有四次:第一次是艺术家在2011年代表阿根廷参加威尼斯双年展(La Biennale di Venezia);第二次是在2012年第十三届卡塞尔文献展(Kassel Documenta 13);再次是2015年的伊斯坦布尔双年展(International Istanbul Biennial );第四次就是在油罐艺术中心(TANK Shanghai)。在孙啟栋看来,艺术家Adrián Villar Rojas的创作有一个很强烈的分割线,就是2015年的伊斯坦布尔双年展。从2015年至今,能够看到艺术家的一个明显的跨越式转变。这个过程也是激进的以物为导向的思辨实在论思潮强力介入国际当代艺术界,引发艺术界对于“物、人类世、后人类、自然”等议题的探讨,继而逐步与既往的对于资本和地缘政治的思考结合的一个过程。

艺术家Adrián Villar Rojas1980年出生于阿根廷的罗萨里奥(Rosario),02年毕业于罗萨里奥大学(Universidad Nacional de Rosario, UNR),艺术与人类学专业,学生时期的他就产生了一个很重要的观点并追随至今,不断进行演化,那就是“当代艺术作品不能持续太久,必须有female quality—也就是一种女性的、流动的品质”,不同于传统的古典艺术和现代艺术中对于永恒的追求,是一种流动的不确定性。

2009,“My Dead Familly”,一个外表类似于鲸鱼的物件。说它类似于鲸鱼,是因为大家可以看到在雕塑的身上布满了形似小火山的凸起,类似于动物死后身体表面发泡,然后气泡破裂之后的瞬间。鲸鱼慢慢消失,直到和自然景观融为一体。这个融合的过程强化了一点就是雕塑和自然两者的相交,而相交的背后推手却是人。这件作品被放置于世界上最南端的城市Ushuaia。这是他第一次运用粘土(clay)这种材料进行创作,粘土本身就是取自Ushuaia废弃的矿井,除了粘土之外还有沙子和水泥,这三种材质代表着暗示了人类存在之前和之后的时间维度。他试图想象“从外星人的角度看待地球和人类文化是怎样的:绝对的水平状态和不夹杂任何的偏见,没有任何尺度的价值观和感情色彩的判断,而是对深度脱离和距离的承诺,这也反映在时间的使用上:遥远的未来和人类的缺席;远离过去和生命的起源。”

之后紧接着艺术家参加了2009,厄瓜多尔昆卡双年展(Ecuador Bienal ),“The Most Beautiful Moment of War Cannot Distinguish Love From Any Other Feeling”作品位于昆卡历史中心中的一个考古公园内,其建于15世纪,里面有太阳神庙,太阳圣母院,属于古印加帝国的遗迹。作品反映的是一个长发男子与恐龙相拥而死的瞬间。其实他表达的理念还是很一致的,在这么一个大的尺度之间,人和恐龙被放置在一个虚构的相交融的环境里,然则我们知道恐龙和人不是一个时代的物种。

My Dead Family, San Juan,2009年,在阿根廷的圣胡安,另一只鲸鱼。这一个项目值得一提的是,去年有一群无人机爱好者在这一带玩无人机的时候,飞过作品上空,他们认为发现了一个史前巨兽,在网上发布了很多信息。这个也引起了艺术家的一个兴趣,因为它产生了一个反馈——艺术当然是人创作的,但是它在发生之后,又可以不是艺术—这完全取决于我们如何与它去联接,最美好的情况就像这件作品一样,“Lose its agency as art”,丢掉艺术作为中介的情形,这才是艺术家所追求的。

2011年,威尼斯双年展阿根廷馆,“The Murderer of Your Heritage”,你的遗产的谋杀者。这一届的主题是ILLUMInations,“illumination”有启蒙、发光之意,呼应了文艺复兴时期(Renaissance)启蒙运动(Enlightenment),特别是对于启蒙时代的致敬,认为其遗产仍然具有持久的活力。llumination/“光”一字本身所带有的“照亮明晰、启蒙知识”语意,源自西方基督教神学传统“神为光之源头”,才在欧陆黑暗时代之后为人类(欧洲人)启发了知识和智慧,催生了文艺复兴和启蒙运动,产生了之后征服全球的工业革命—发明船坚砲利的技术、发现美洲新大陆,乃至后来工业革命带来的新技术而有“现代化”的兴起。可以说这是一个比较欧洲中心主义的题目。这一主题展公布之后,阿德里安作为阿根廷国家馆的代表创作了这一作品—“The Murderer of Your Heritage”(你的遗产的谋杀者),艺术家在场馆内就地而起了大概11件雕塑——在场馆内创作。而不是创作好运输进去的。Adrián选用平行宇宙的理论来回应策展主题。阿根廷馆位于军械库,位置是之前的火炮车间,所以他创作了巨大的雕塑,与我们的宇宙平行的另一个时空的机关炮(在动漫中经常会看到类似的形象)来回应这个空间,呼吁我们关注人类在其进化历史中可能采取的其他途径。

2012年第十三届卡塞尔文献展(Kassel Documenta),这一年的策展的主题就是“ 崩溃和恢复(Collapse and Recovery)”,Adrián创作的作品名字为“Return the World—回归世界”。雕塑似乎是一个真人大小的树干遗骸,但它实际上是受动物骨骼的启发。Adrián Villar Rojas使用未烧制的粘土与水泥结合,形成多孔且开裂的表面,似乎处于分解的边缘。 而短暂性的概念是艺术家作品的核心方面。 Adrián试图提出这样的一个问题:人类最后的艺术作品是什么样的?一旦我们熟知的这个世界终结了,什么会从我们的文明之中劫后余生?在他构想的平行宇宙时空内,人和非人的生命形式以一种新的变形的方式共存,从而提示着另一种进化的路径。这里面既有我们人类这个物种的暴力和侵略性这一方面,又有它如何永久地与其修复能力相结合的另一方面,这在他看来是艺术这个语言游戏的基本面。

前面的五个案例,我认为属于第一个他成名之后的第一个阶段。对于自然的思考重点落在了去人类中心主义,强调外星人视角,地球的外部视角,对于种种本体主义的破坏和否定;而第二个阶段创作思路转变为不只是单纯的破坏,而是有意识的抵抗和瓦解,特别是对于地球系统的观察,他将外部视角与内部视角结合在一起,由此提出了Countryside(郊外)这个概念。而阐述郊外概念之前,我们有必要先阐述一下人类世这个概念。2000年,为了强调今天的人类在地质和生态中的核心作用,诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑(Paul Jozef Crutzen)提出了人类世的概念。克鲁岑指出:自18世纪晚期的英国工业革命开始,人与自然的相互作用加剧,人类成为影响环境演化的重要力量。人类世虽然是全球视角,但是同时也隐含着欧洲中心主义视角,Adrián试图通过自己的工作去丰富自己对于人类世的思考,因为在今天,拉美仍是这个地球的“郊外”。出口农产品和初级产品,进口工业制成品。而这种交换是什么决定的,跟人类世又有什么关系?前面说保罗克鲁岑认为人类世始于工业革命,但是对于拉丁美洲来说,它起始于欧洲人对于拉丁美洲的攻占和殖民,以及延续至今的贸易格局,因此在Adrián这里,解构人类世概念的同时还要完成去殖民的任务。

2015年参加伊斯坦布尔双年展(International Istanbul Biennial ),Adrián去殖民的路径不是喊口号,而是被他总结为Negotiation, Communication, Exchange,强调一种双向性,通过协商瓦解本体主义。在这个合适的当口,美国思想家弗雷德里克·詹明信(Fredric Jameson)的理论进入到他的视野。詹明信有一句话被广为流传:比起想象资本主义的终结,人们发现想象世界末日反而更加容易。这句话深刻阐明了,资本主义已经成为了与地球共存的状态,资本积累的动态变化催生了第二自然,也可以称之为基建,包括道路,种植园,铁路,矿井,管道,水井等,它是一种以谋求利益为导向的技术结构,从而把地球系统转变为人类世。因此,人类世并非人的Age of man, 而是 Age of capital。

这一作品,当时是放在马尔马拉海的Büyükada岛上,当时是共产主义运动者莱昂托洛茨基在马尔马拉海的Büyükada岛上生活于1929年至1933年,流亡和不断恐惧暗杀。在他的故居的塌陷墙壁之外是一条通向大海的道路。 突然间,一个人走到前滩,发现面前是站在水中的动物们,面前的是一双闪闪发光的白色长颈鹿,一只背着石狮子的大猩猩; 一只背着麋鹿的犀牛; 一只羊满载着一大堆柴火,穿皮衣的鸵鸟。作品的名字是“The Most Beautiful of All Mothers”。走出非洲的不只是Lucy,还有其他的动物,他们到达了海滩却无法登陆,另一方面这也让我们想到了借道土耳其企图去往西欧的难民们的绝望的迁徙,而这又是由既有的地缘政治和现代性叙事的失败造成的,值得注意的是,或许在Adrián看来托洛茨基代表的国际共产主义运动也是难民们的一部分,而他最终死亡的地方是拉美的墨西哥。之前Adrián的作品的female quality主要体现在不持久,强调一种时间的过程性,随着时间的演进而发生变化,从这个展览的作品开始,他加入了另一种流动性,这种流动性也与他对于资本主义的交换的思考有关那就是展览完毕之后销毁作品,同时将作品的一部分作为下次展览的原材料,借助于全球的运输网络将原材料送到下一站展览地点重组为新的作品。每一件作品都不是独立的,它们变成了一整个大的项目的一部分。拉美的运输是单向的原材料出口,制成品进口,而他的运输包含的正是我们之前提到的双向性,进出口的同时是原材料和制成品,借助于资本主义的流动渠道完成自己的运输。

2017年-2018年,消失的剧院,这一巡回展览分别在:美国的Metropolitan Museum of Art(大都会艺术博物馆),奥地利Kunsthaus Bregenz(布雷根茨美术馆),雅典国家天文台NEON基金会,洛杉矶MoCA(当代艺术博物馆)。我们在油罐艺术中心看到的作品都是由这个巡回展览的四个作品打破重组而来。

上海油罐艺术中心

首先Met邀请Adrián用自己的项目把屋顶花园变成兼具社交空间和艺术展示空间的双重功能的场所。在前期研究过程中,博物馆内极端的等级和部门结构立即显现出来,形成了障碍,从而给了Adrián反思所谓的百科全书机构表面之下的东西的机会。最难打交道的是古希腊-古罗马部门,因为他们认为他们掌握的是人类数千年文明开端的话语权,他们很配合的提供了Adrián想要的作品形象的数据,但是他们不忘了补充:他选择的并非该阶段的”代表性雕塑”。Adrián与好莱坞特效团队合作,先是扫描了选取出来的代表不同时期的作品,然后扫描了15个人的人体,继而将两者的数据整合,通过3D打印手段把它们打印出来,涂成白色或者黑色,并在表面上留下一种“蒙灰”的质感。

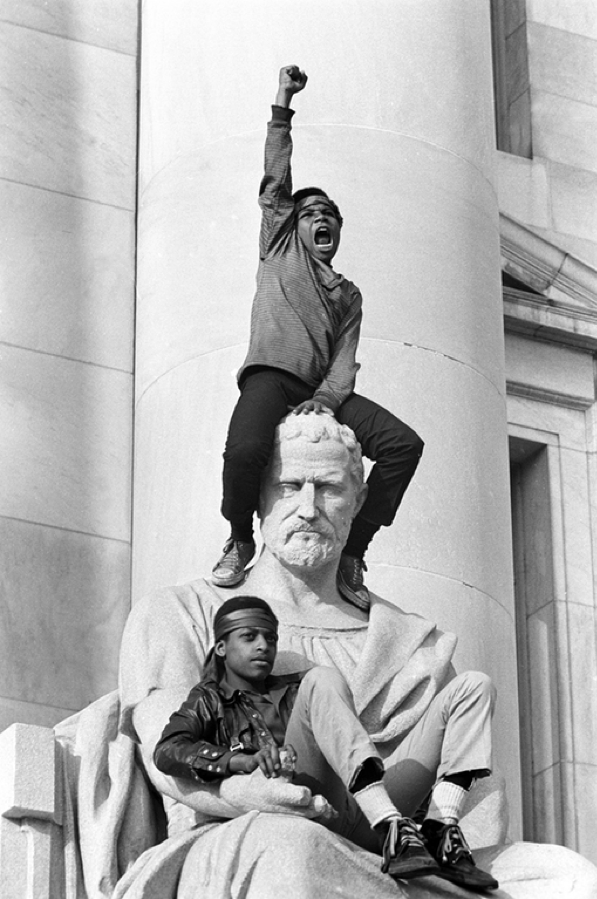

这种统一性的结果是产生了对大都会文物和人起源的模糊感,抹去并质疑了我们日常生活建构中的所有关于文化的阅读。60年代的黑豹党的一张图片给了他灵感启发,当时美国有一个“黑豹党的运动”,大意是一帮黑人青年认为自己受到国际共产主义运动和左翼文化的影响,为黑人平权进行不断呼喊。当时发起人在法庭的宣判,很多黑豹党的支持者在法庭外有奔走呼号,静坐的行为,使艺术家受到启发。而这种把黑人小孩和古希腊雕塑相结合的视觉刺激感是他所需要的,去打破人们对文化的解读。大都会的人认为自己对文化有话语权,艺术家就通过自己的形式去打破这种话语权。

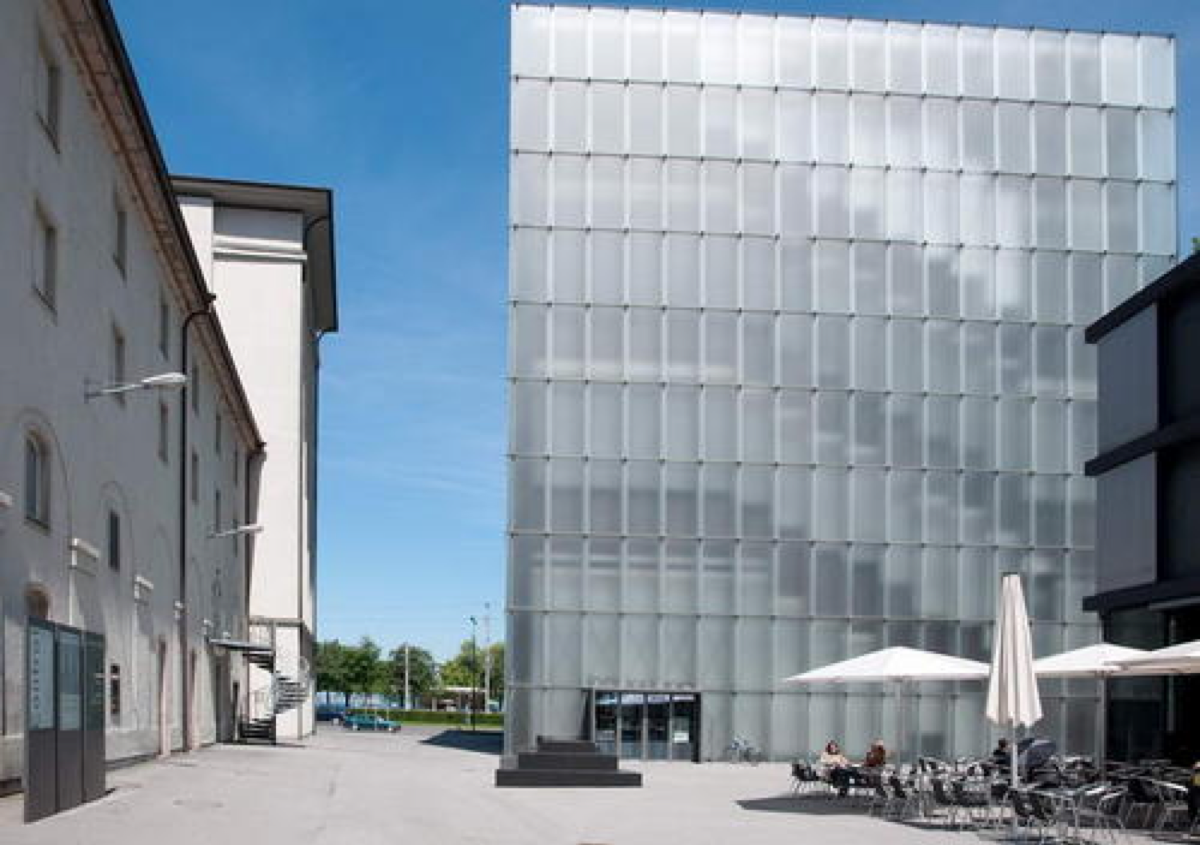

第二站,布雷根茨美术馆由彼得卒姆托设计,设计之初卒姆托就给自己定下了标准,就是整个建筑要完美的衬托在这里展出的作品,这不像是很多建筑师只是停留在口头上的一句修辞,而是他实实在在要实现的,为此整个美术馆连空调系统都没有安装,而是靠外面的玻璃幕墙,调节光照和温度和风雨完全是靠外面的玻璃幕墙系统。所以Adrián来这里现场考察的时候,他几乎立刻就把这个建筑同他希望讨论的话题结合在了一起。在他看来,这座美术馆完全就是西方理性的真实写照。这里的西方理性指的是欧洲启蒙运动以来的对于理性的推崇—有勇气使用你自己的理性。一方面,它促成了欧洲相较于其他大洲更快的发展起来,从古代进入现代,确立了先发的优势;另一方面,最终也因为纳粹的上台、发动的第二次世界大战,特别是对于犹太人的大屠杀,让欧洲自己尝到了恶果。事实上,纳粹正是欧洲的理性之花借出来的恶果(民族主义,生物学种族主义,立法选举,流水线屠杀)。

艺术家把美术馆改造成了一个掩体,一层,参观者在王家卫《2046》的未来主义风格的香港城市风景与皮耶罗弗朗切斯卡的“分娩的圣母”画像之间游走。《2046》中香港城市的夜景被处理成静态的贴纸,覆盖了美术馆的入口玻璃幕墙,《2046》这部电影虽然设计的时间点是未来,但是并没有刻意将自己以一种现实主义的面貌呈现未来城市的样子,用一种很简单技术—虚幻的光影去强调一种故事感。地面上是弗朗切斯卡的“受孕的圣母”,肚子里就是耶稣了,但是耶稣这个形象有意思在于,他不仅仅属于基督教,也属于犹太教,而且他的形象还混合着古希腊先贤和古罗马的凯撒、甚至印度教徒的形象。他是一个白人男性的形象,而且他是self-made,如同大写的西方。但事实上,在中世纪黑暗时代,意大利,特别是威尼斯,不断与土耳其和阿拉伯世界进行着贸易和知识的引进,否则之后的文艺复兴不会首先发生在意大利。可以观察到,圣母像上有摩擦的痕迹,这并非是对于之前的壁画的完全复制,而是艺术家想象拥有这幅壁画的美术馆地面几百年内被人们行走、奔跑、甚至在上面跳舞产生的划痕,也即美术馆能否真正的具有别的功能,而不只是一个展示的功能?

二层,可以看到墙上是涂鸦。象形文字也是涂鸦,涂鸦即是绘画式的书写方式。我们说古希腊都用这样的方式,但这个不仅把我们熟知的拉斯科的洞穴岩画放在上面,也把古希腊很多古巴比伦的 文字放在上面,同时又有现代的巴西热内卢的街头涂鸦,它作为古希腊古罗马人的涂鸦与当下巴西圣保罗街头涂鸦的混合在这里面。地面上这个马拉喀什大理石。马拉喀什双年展是在摩洛哥,这个地方专门产这种大理石,在4亿到7亿年前这个地方还在海底,后来随着地壳运动碰撞形成新的大陆就从海里浮起来了。这个大理石可以看到有很多软体动物的生物化石。几百年来这个地方就生产这种大理石,打磨成洗手盆等高档的工艺品进行售卖,而且是有计划地开采。但铺在美术馆地面上的大理石因为切割原因并非每一块都是有化石的,在没有化石的地方,艺术家团队会补充进去一块化石,使展览现场每一块大理石看起来每一块都是有化石的。这一动作体现出艺术家的思考——设计可否是自然的?自然当中如何允许已经在场的设计存在?为什么时间把化石注入岩石之中就是自然的,而人自己把化石放进岩石之中就不可以被看作自然?关于人类劳动和自然之间的关系,我们再引申到马克思1844年的《经济学哲学手稿》,其中他对于无产阶级的论述,试图告诉无产阶级,告诉他们不是人类而是自然,也就是说他们是不断劳作和繁殖的动物。无产阶级成为了自然的一部分,并且通过他们异化的工作把自然转化为价值,由此获得了自我意识,也就是工人阶级的去异化。那谁是人类呢?资产阶级,他们是人类,是站在受控的自然的对立面的,手稿给了Adrián启发,使他意识到无产阶级因为自然化而具有了新的脱离了既有的人类本体论形象的语言,如果是马克思把“人”送到了自然,那么Adrián就是把自然重新送回给“人”,但是人的定义已经完全改变了。因为人的改变,看待自然的角度就发生了改变。

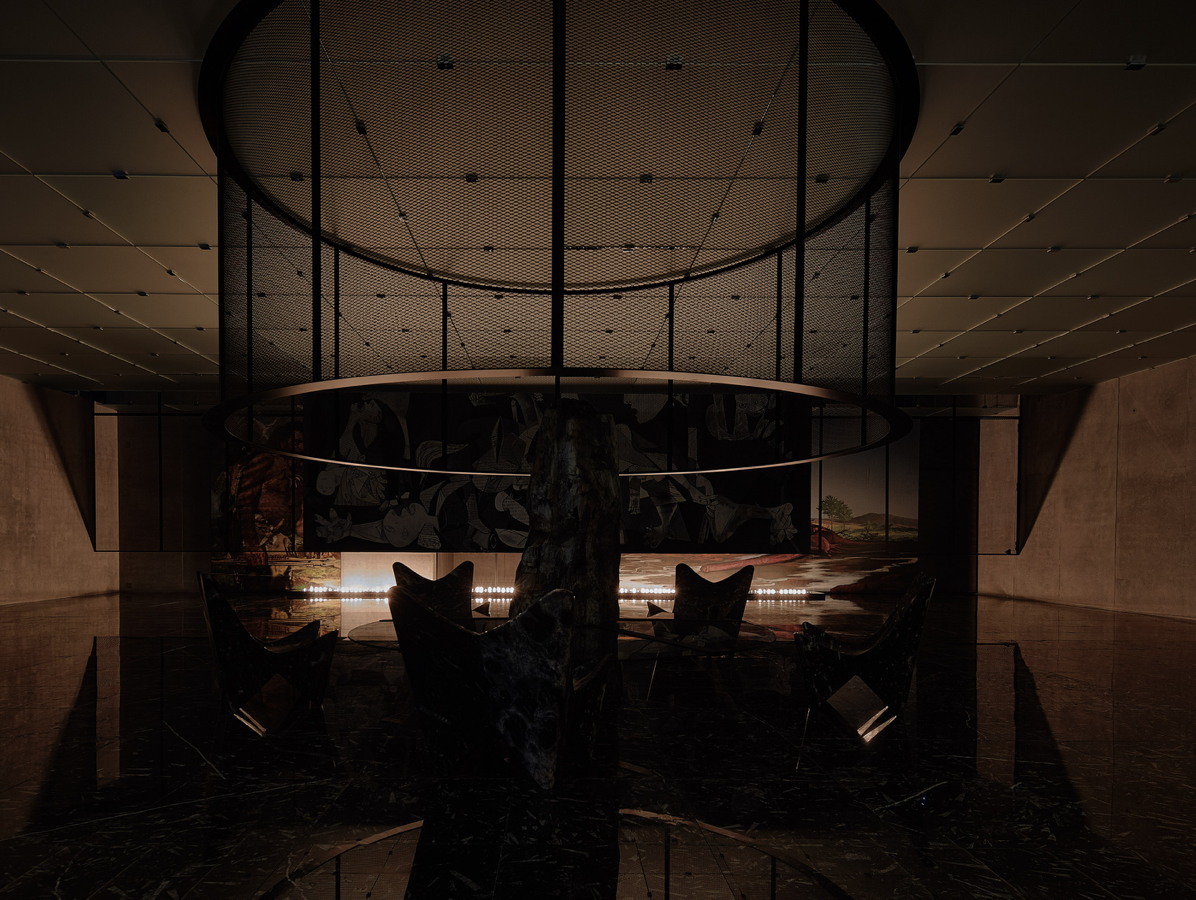

三层,由毕加索的《格尔尼卡》,Zdenek Burian创作的原始人,还有Charles Knite绘制的恐龙在地球上的场景组成,其中一部分在油罐艺术中心的这次展览中可以看到。整层楼面没有灯光,之后 火苗发出的微弱的光,整个楼面被布置成洞穴一般。十九世纪发现洞穴岩画的时候,考古学家认为是假的,是后来的人搞的恶作剧,因为那时候的人们认为原始人跟动物没什么区别,不可能创作出这样的绘画。直到后来才确认这确实是史前人类创作的,而不是假的。毕加索是比较早有机会进拉斯科洞穴看这些岩画的人,他进去之后就说了一句话:人类这几万年来一直都没有进步。二十世纪先锋艺术的一个策略就是不断回到原始,回到自然,挣脱西方艺术制度。左面是Zdenek创作的原始的肖像,里面的主人公正是创作洞穴岩画的人,但是他的创作期初不被承认存在的合法性,右边是恐龙,有意思的是,原始人和恐龙都让艺术家陷入了一个不可能完成的任务——再现没有人的不可能的时代,他们本身是科学家,但又在进行艺术创作,所以在艺术家Adrián看来,最有意思的就是观察他们如何为了艺术表现而让自己的科学目的一点点的发生改变。

四楼,放置了大卫雕塑的双脚。在我看来,这一层是艺术家留给自己的,承载着他一系列的关于艺术本体的思考。大卫本身提示着它作为艺术之物的存在,但是这里的大卫只有双脚,本质上跟他 在Goodman画廊展示的睡觉的大卫是一样的,提示着一切既定的本体问题陨落的轨迹。而大卫的脚下,有两只嬉戏的小猫,这就仿佛是艺术家自己,从一楼一路走上来的被各种谜语和不同时空的叙述搞的紧张的观众在这里发现,一切都成了这两只小猫玩耍的背景。

第三站,雅典。Adrián首先解决的是与天文台的协商,这个协商不只是指他跟天文台的管理机构如何沟通自己的方案,更是与空间的对话—对希腊人民来说,他们当地的一切都是人类文明的遗产。在Adrián看来,希腊人脚下的土地不是用来种庄稼的,其本身就代表着文化,是西方的文明,与此对应,Adrián种了46000株植物:竹子,谷物,洋蓟,西瓜,南瓜等,所有的植物必须共存四个月,种植的行为本身就是一种从西方文明影响下的解放与自由,是一种来自第三世界的斗争,是第一世界对第三世界的补偿。另外一点有意思的是,在国家天文台种植玉米田的要求招致了五个月的政治 和法律谈判以及四次法庭听证会,但最后艺术家赢了。在植物后面的半山坡,所放置的一些玻璃柜的复制品—即在油罐艺术中心可以看到的这个火星车等复制品这一部分。代表了人类文明的进步与不断的向外扩张。

第四站就到了洛杉矶的MoCA。(这四个展览的展品是不一样的,但都有统一的名字《消失剧场》,在这个大的框架下的四个部分)。“消失的剧院”是一种各种各样的挖掘,但它也是一次埋葬。艺术家把美术馆的墙壁刷成钴蓝色,而这主要是受好莱坞的蓝屏的启发,就是我们电影后期的蓝屏技术。在这次展览里边有十几个冷柜,每一个冷柜每一个都保持在零下10度的寒冷中,并且充斥着许多令人敬畏的怪异,包括石化树根,嘴里含着干燥植物的骷髅,死鱼等等以及杜尚的作品自行车轮子。“消失的剧院”对西方文明的一种解构性的致敬,反思式的致敬,从希腊到意大利,到美国东海岸,最后到西海岸的默哀。 把这些项目联系在一起的意图就是:将西方的全景视图作为一个人类学项目进行追踪。但是这项研究/叙事靠的却不是像科学实验一样的实打实的证据,而只是单纯的饱含隐喻的思辨。

被拆散的“消失的剧场”项目的作品作为原材料又被运到了中国,重新组合,形成了我们在油罐看到的作品“有时候你会想,在一个相互连接的宇宙之中,谁在梦到谁?”

上海油罐艺术中心

那么为什么要在中国做这样的展览?它带给我的启示是什么?

作品来到中国,又有了崭新的意义:另一个完全不同的文明,有过辉煌的过去,也有被西方文明敲打的不太远的过去,还有通过模仿而出现逐步超越西方的潜能,甚至已经成为了某种既定事实。在这里我想插一句,就是关于阿根廷出口中国大豆的事情,在艺术家的老家罗萨里奥周围是种植大豆的区域,全阿根廷的大豆基本都在这里种植,每年产量7000万吨,其中绝大部分出口中国。所以某种程度上说,中国在拉美人眼中已经成为了big economie,那么中国应该扮演一个什么角色:是与发达国家联手继续压榨拉美,还是改变这样的国际秩序?如果改变的话,是一种什么样的改变?这个问题与中国如何看待西方文明如出一辙。我们是否也需要一场解构式的致敬呢?如果是的话应该是什么样的?这是我们未来很长一段时间要试图回答的问题。在中国盛行了将近两百年的体用之争、东西二元话语体系是否该考虑被废止?当代的全球,事件不再是单一的事件,而是多重因子不断角力生成的结果,各种因子相互关联又相互制约,这种复杂的模型远远超出了传统的二元对立的思想框架可以解决的范畴。西方理性要求不断的区隔和纯化,再通过不同的语言进行连结,从而确立牢固的主体和客体,可是正如前面讲到的,人类已经体会到现代主义反噬自身的危机了,精神和身体两方面,这也是拉图尔呼吁要构建行动者网络,把尽可能多的因素整合进来统筹思考,用网络思维代替稳定的结构化的思维的原因。

最后我们回到这次讲座的题目:首先是对于一个所谓的政治艺术家形象的瓦解,他不承认自己是政治艺术家,而是在某个岁数,突然开始关心一些事,开始突然觉得有责任就一些事发言;其次对于既定的艺术阐述权,艺术体制的质疑和解构;最后,对一切西方文明成果的思辨。所以这个title是我对他个人思考-创作方法的一种总结。